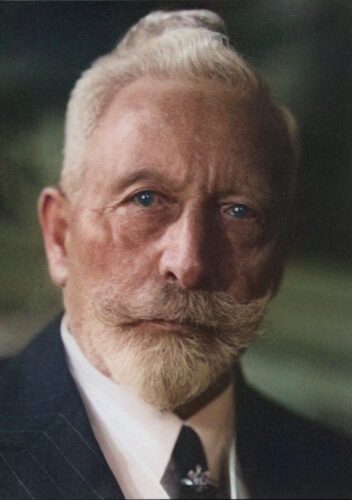

100. Todestag der Großherzogin Anastasia Michailowna von Mecklenburg-Schwerin, Großfürstin von Russland

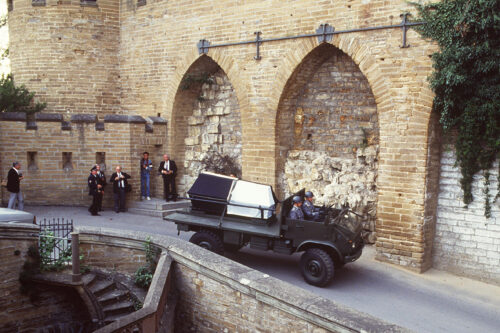

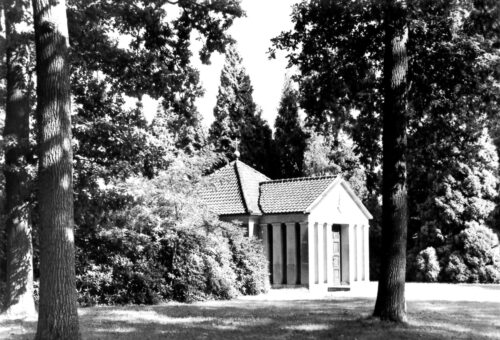

Der Tod Anastasias am 11. März 1922 im französischen Èze und die anschließende Beisetzung im Helenen-Paulownen-Mausoleum in Ludwigslust (Mecklenburg) ließen noch einmal den Glanz des 19. Jahrhunderts und insbesondere des ehemaligen Zarenreiches erahnen, dass durch den ersten Weltkrieg untergegangen war und welcher die Großherzogin von ihren drei Kindern und diese wiederum voneinander trennte. Ihr Begräbnis sollte ihre Nachkommen, den letzten mecklenburgischen Großherzog Friedrich Franz IV. und seine Schwestern die dänische Königin Alexandrine, die Großmutter der heute regierenden Königin Margarethe II. und Cecilie die vormalige Kronprinzessin des Reichs und von Preußen wieder zusammenführen.

Die 1860 in der russischen Hauptstadt geborene Anastasia Michailowna war die einzige Tochter des Großfürsten Michail Nikolajewitsch von Russland, eines Sohnes Kaiser Nikolaus I. und seiner Gemahlin Prinzessin Charlotte von Preußen. Sie verbrachte ihre Kindheit in Tiflis am Kaukasus, wo ihr Vater Vizekönig und Gouverneur des Zaren war. Die Saison verbrachte die Familie in St. Petersburg, wo die Familie große Paläste und Sommerschlösser besaß.

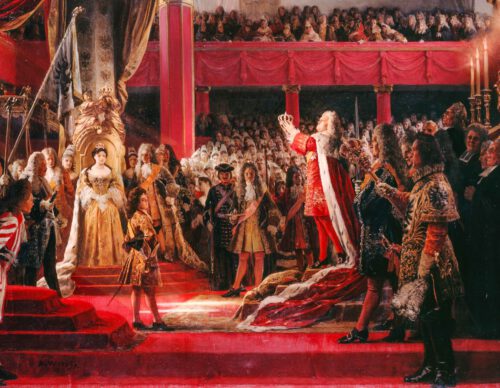

Bereits 1878 wurde die Ehe mit ihrem Cousin, dem mecklenburgischen Erbgroßherzog Friedrich Franz (III.) arrangiert, dessen Schwester Marie wenige Jahre zuvor den Großfürsten Wladimir geheiratet hatte. Überhaupt war die Beziehung zwischen dem russischen und mecklenburgischen Herrscherhaus sehr eng und wurde seit dem 17. Jahrhundert durch zahlreiche Hochzeiten intensiviert. Dabei mag es eine Rolle gespielt haben, dass das Haus Mecklenburg, seine Wurzeln auf das legendäre slawische Königsgeschlecht der Obrotriten zurückführen konnte.

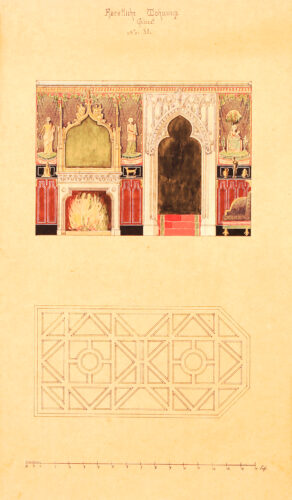

Das Leben am mecklenburgischen Hof empfand Anastasia als einengend und die bereits entwickelte Krankheit ihres Mannes, er litt unter Asthma und Herzproblemen, nutzte das Paar, sich zunehmend von Schwerin und Norddeutschland zu entfernen. Die meiste Zeit des Jahres hielten sich daher Anastasia und Friedrich Franz in Italien und Südfrankreich auf, weil das milde Klima die Krankheitssymptome des 1883 an die Regierung gelangten Großherzogs linderte. Das steife Hofleben behagte beiden Partnern nicht, die völlig unterschiedlich in ihren Interessen und Lebensentwürfen, hier eine verbindende Gemeinsamkeit hatten. Von ihren Standesgenossen wurde der unkonventionelle Lebenswandel des Großherzogspaares zunehmend als skandalös empfunden, wozu ein luxuriöses Leben im Kreise einer ausgewählten High Society in der an der französischen Mittelmeerküste gelegenen Villa Wenden in Cannes ebenso dazugehörte, wie ausgedehnte Aufenthalte in Italien und der Schweiz.

Anastasia und Friedrich Franz waren in Mecklenburg wenig populär, die Großherzogin regelrecht verhasst. Selbst wenn sich der regierende Großherzog und seine Frau in Mecklenburg aufhielten, meist fünf Monate im Frühjahr und Sommer, dann in der Regel nicht im Schweriner Schloss, sondern auf den zahlreichen Jagdsitzen. Meist hielt sich die Familie in Schloss Gelbensande auf, welches die Großherzogin erbauen ließ und das durch seine Nähe zur Ostsee zu einem wahren Familienparadies avancierte, wie ihre Tochter die spätere Kronprinzessin Cecilie einmal schrieb.

Der skandalumwitterte Tod ihres Mannes 1897, der Suizid beging und ein uneheliches Kind, das sie ein paar Jahre später von ihrem Privatsekretär Paltow erwartete, ruinierten den gesellschaftlichen Ruf der Großherzogin, was sie jedoch nicht weiter kümmerte.

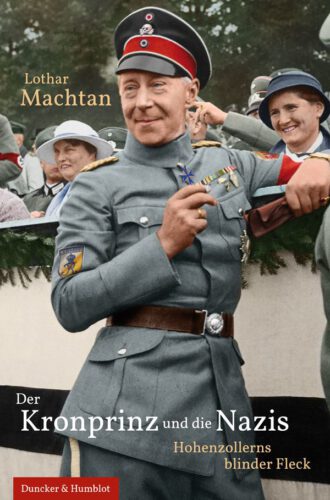

Der Schwiegervater ihrer Tochter Cecilie, Kaiser Wilhelm II., ebenfalls ein Vetter Anastasias, empfing die Großherzogin auf Grund ihres Lebenswandels überhaupt nur zweimal am Berliner Hof.

Ihre verschwenderischen Ausgaben wurden zu einer Belastung für die Schatulle ihres Sohnes, der seit dem Tod seines Vaters Großherzog war. Die intelligente, gebildete, freigeistige und sportbegeisterte Frau pflegte Kontakte zu einflussreichen Politkern, Künstlern, Schriftstellern und Sportlern über alle Standesgrenzen hinweg. Otto von Bismarck zählte sicher zu ihren bedeutendsten Gesprächspartnern.

In den späteren Jahren wurden die Aufenthalte in Deutschland, dem sie zeitlebens nur wenig Sympathie entgegenb brachte, immer seltener. Abwechselnd lebte Anastasia in London, Paris und St. Petersburg. Der Ausbruch des Krieges machte es notwendig, dass sie sich für einige Jahre in die Schweiz zurückzog, da sie als „Ausländerin“ in Deutschland wenig willkommen war. Zuvor hatte sie ihrem Vetter, dem russischen Zaren Nikolaus II., dessen jüngster Tochter Anastasia sie Patin gestanden hatte, noch geschrieben: „…ich hoffe, dass der Krieg nicht geschehen wird, und wir eines Tages uns alle wieder sehen.“ Dieser Wunsch sollte nicht Erfüllung gehen. Nikolaus und seine Familie wurden Opfer der Bolschewiki und auch der Blutzoll unter Anastasias nächsten Verwandten, drei von ihren fünf Brüdern wurden in Folge der russischen Revolution hingerichtet, war besonders hoch.

Noch während des Krieges ließ sie sich seit 1915 und unbeeindruckt von den enormen Kosten, eine neue Villa „Fantasia“ in Èze errichten, welche direkt am Mittelmeer lag und wo sie wenige Jahre nach dem Ende des Krieg verstarb. Ihre Villa in Cannes hatte sie bereits zuvor als Lazarett für die französische Armee zur Verfügung gestellt.

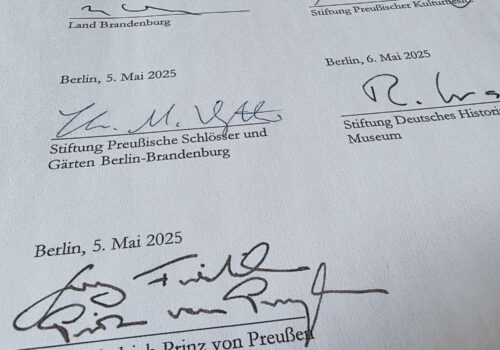

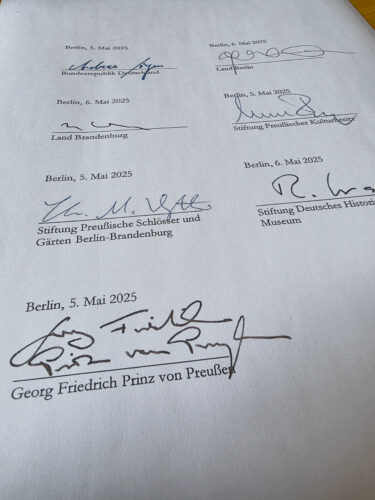

Am 11. März wurde dieser außergewöhnlichen Frau an ihrem Grab in Ludwigslust mit einer Andacht und einem Friedensgebet gedacht. Georg Friedrich Prinz von Preußen ließ zu diesem Anlass einen Kranz am Grab seiner zweifachen Urgroßmutter niederlegen.

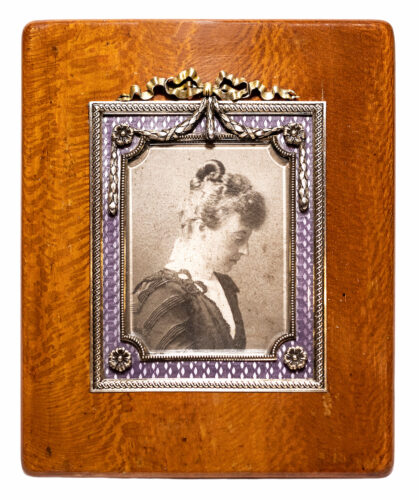

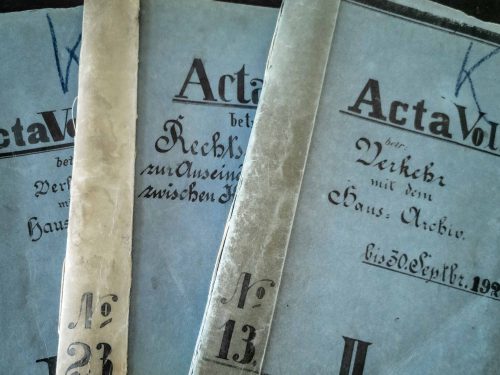

Fotos:

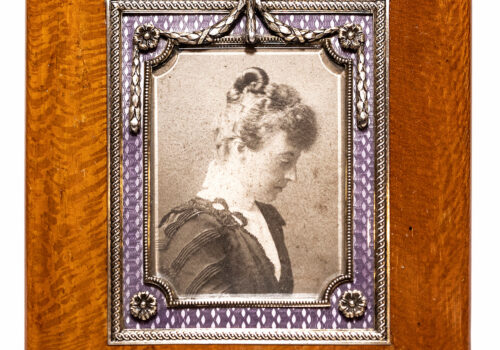

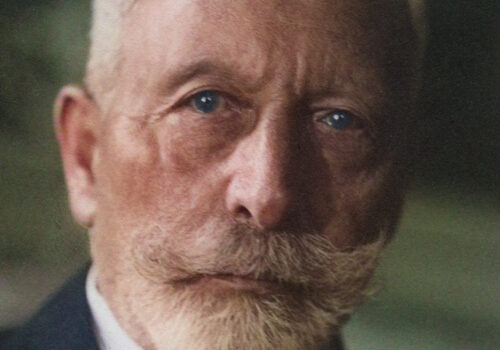

Stellrahmen mit Fotografie der Großherzogin Anastasia Michailowna von Mecklenburg-Schwerin, Arbeit von Carl Fabergé (Meister Anders Nevalainen), BHZ, Foto R. Beck

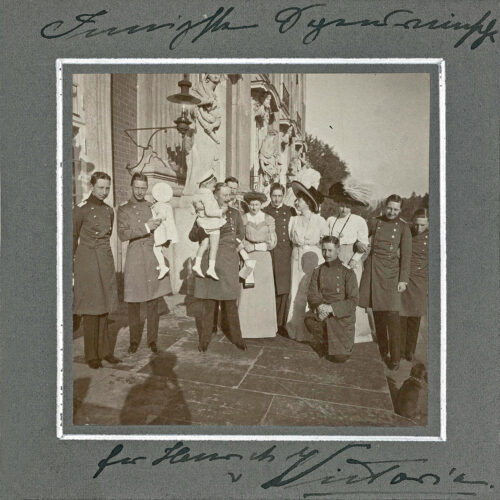

Großherzogin Anastasia Michailowna mit ihren Kindern (v. l. n. r.) Alexandrine, Friedrich Franz (IV.) und Cecilie, HABHZ, Foto F. Henschel (Schwerin)

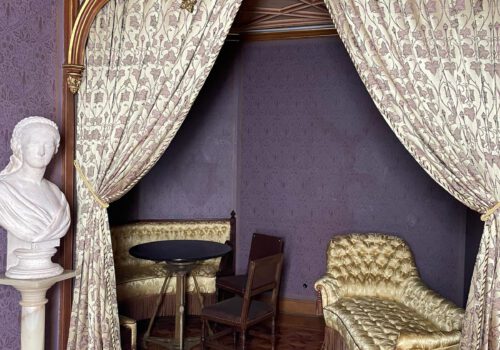

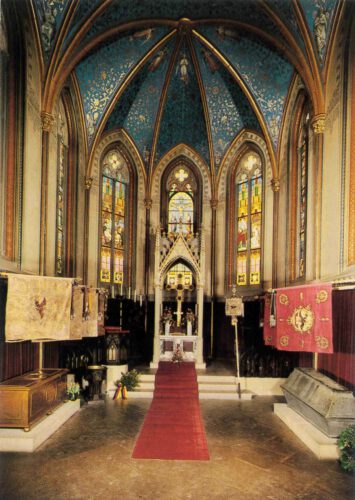

Innenraum des Helenenmausoleums in Ludwigslust mit Grablege der Großherzogin, 11. März 2022, GVHP, Foto M. Langer